Iconografia bizantina: cos’è, caratteristiche e simboli

Emersa dopo la divisione dell’Impero Romano nel 395 d.C., l’arte bizantina prosperò per oltre un millennio, influenzando profondamente le culture dell’Europa orientale e dei Balcani, nonché quelle del Medio Oriente e del Mediterraneo orientale. Costantinopoli era la capitale e il fulcro dell’Impero Romano d’Oriente ed è a questa a cui essenzialmente ci si riferisce quando si parla di arte e iconografia bizantina.

Origini dell’arte bizantina

Quasi tutta l’iconografia bizantina, per lo meno nei suoi schemi più antichi, ha origine a sua volta da quella ideata in primis nell’antica Capitale dell’impero, Roma.

L’Impero Bizantino subì numerose trasformazioni politiche e culturali nel corso dei secoli, comprese le lotte contro gli invasori barbari, le lotte interne per il potere, e la rivalità con gli imperi vicini come quello sassanide e gli stati islamici emergenti. Nonostante queste sfide, l’Impero Bizantino riuscì a preservare una certa continuità culturale e artistica, mantenendo anche un forte legame con la tradizione romana e greca antica, pur creando nuovi stilemi.

Caratteristiche dell’iconografia bizantina

Le caratteristiche distintive dell’arte e dell’iconografia bizantina includono l’uso di mosaici, icone, architettura severa e imponente, avori, lavorazione di metalli e manoscritti miniati. Ma è proprio nel campo delle arti figurative che Bisanzio ha lasciato al mondo la sua più splendida e durevole realtà.

Nell’arte e nella cultura bizantina, la religione cristiana ortodossa giocò un ruolo centrale e profondamente integrato, influenzando tutte le sue forme espressive e manifestazioni culturali. L’arte bizantina si distingue per la sua profonda spiritualità e il simbolismo religioso che permea tutte le sue espressioni artistiche. Ma più che dal simbolismo cristiano, fu ispirata da un profondo, trascendentale e quasi mistico senso dell’adorazione e del culto. Le dimensioni trascendentali delle forme umane, le espressioni astratte dei loro gesti, i colori eterei dei loro abiti e l’intensificazione estimativa in genere nell’esecuzione di tali raffigurazioni rappresentano la maggiore novità dell’iconografia bizantina.

I suoi canoni sono la religiosità, l’anti plasticità e l’anti naturalismo intese come appiattimento e stilizzazione delle figure.

La differenza tra l’arte greca classica e l’iconografia bizantina sta nel fatto che mentre la prima colpisce per la perfezione delle forme, la seconda invece colpisce per l’intensità del contenuto. Là domina l’estetica, qui la religione; là l’intellettualismo astratto, qui l’interiorità spiritualizzata. I valori esistenziali sono opposti: alla ineluttabilità del destino, alla forza cieca del fato, cui si reagisce esagerando l’importanza dell’esteriorità formale, subentra la fiducia nella provvidenza e nella bontà divina, la riconciliazione delle creature col creato, per la quale l’interiorità etico-religiosa è sostanza.

La riscoperta dell’iconografia “bizantina” in Italia dagli anni ’70 ai nostri giorni

Corso formativo di 4 lezioni

a cura del Prof. Ivan Polverari

Simboli ed espressioni dell’iconografia bizantina

L’iconografia bizantina esprime prevalentemente un’arte statica, ieratica, senza prospettiva o con una prospettiva diversa dal consueto, con sfondi oro e la persistenza di uno stile invariato nel tempo. Superficialmente si potrebbe dire che l’arte sacra bizantino-ortodossa è “rimasta ferma, indietro”, imprigionata nel passato, mentre quella occidentale è andata avanti. Perché l’arte ortodossa non è mai mutata? La risposta risiede sostanzialmente nella differente interpretazione teologica dell’arte sacra. L’arte sacra ortodossa, in particolare quella delle icone, non rappresenta idee o suggestioni provenienti dall’artista, come avviene normalmente nella nostra arte religiosa, in quanto essa è codificata da regole teologiche che ne “incatenano” l’espressività. I criteri non sono mai mutati perché i principi su cui si fonda sono i medesimi nel tempo. Arte, quindi, come veicolo alla contemplazione trascendente.

Il Vangelo armeno dell’infanzia che ebbe una grande influenza sull’iconografia bizantina.

La rappresentazione dell’Anastasi, nome greco della Resurrezione di Cristo e di quella finale dei morti, è propria dell’iconografia bizantina. Sin dagli esempi più antichi (VII sec.) è associata alla discesa agli inferi.

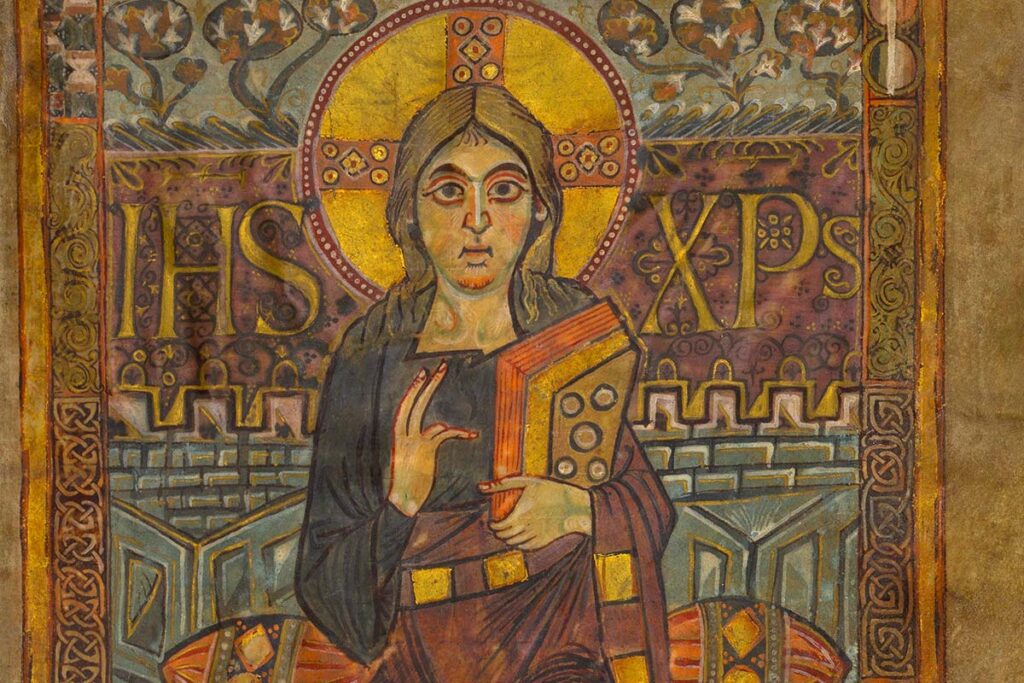

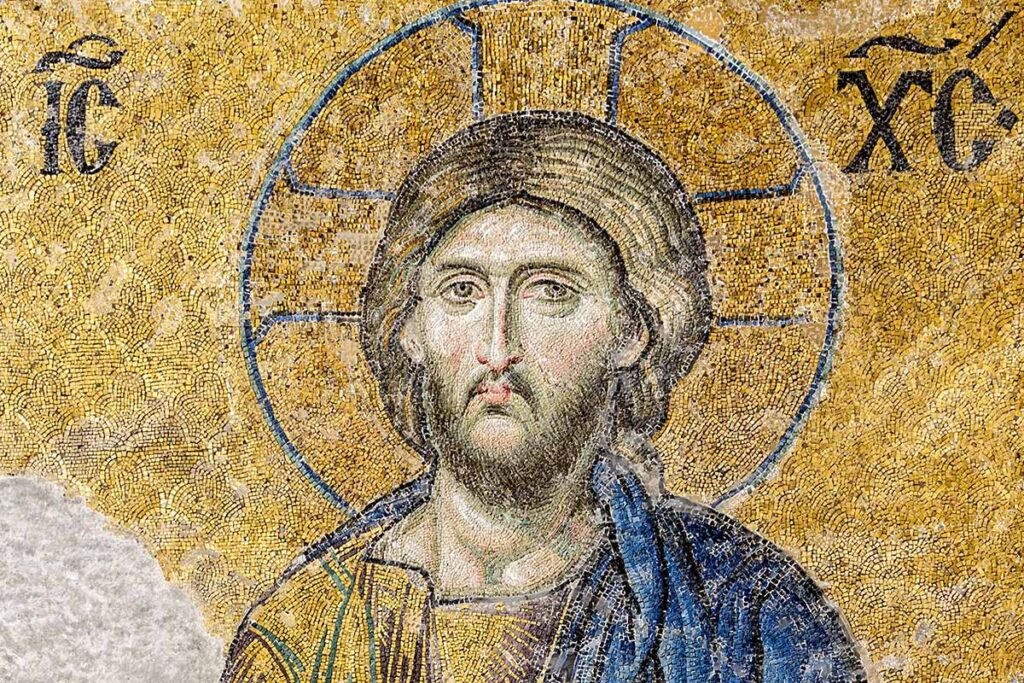

Il Cristo Pantocratore (che significa “Signore di ogni cosa”, “Onnipotente”) è la tipica rappresentazione bizantina, soprattutto presente nei mosaici e affreschi absidali; è ritratto in atteggiamento maestoso e solenne, vestito di porpora e seduto come giudice su un trono prezioso: è ritratto a figura intera o solo di busto, i suoi capelli sono bipartiti sulla testa e ha una folta barba; seduto in trono o astante, può essere rinchiuso in una mandorla oppure semplicemente avere un’aureola crociata. La figura si presenta in posizione frontale, impassibile e sottomessa ad una rigida simmetria; gli occhi sono ingranditi, le pupille nere e fisse come se contemplassero essenze che agli uomini non è dato vedere. La mano destra è nell’atto di benedire con le tre dita alzate (“mano parlante”, che simboleggia la Trinità), nell’altra mano tiene un libro, il Vangelo, chiuso o aperto sulle parole dell’Apocalisse “Io sono l’Alfa e l’Omega” o salvifiche “Io sono la luce del mondo”. Ai lati, spesso, sono raffigurati la Madonna e San Giovanni Battista. Nell’arte bizantina alto medievale, diventò il simbolo della lotta iconoclasta, testimoniando la storicità dell’incarnazione contro le eresie dei primi secoli, come quella ariana, che negavano ora la natura divina di Cristo ora quella umana.

L’immagine di Maria, che il concilio di Efeso (431) e poi quello di Calcedonia (451) avevano indissolubilmente legato al dogma dell’Incarnazione, ebbe un rilievo eccezionale nell’iconografia bizantina che, attraverso la Madre, giustificava la natura umana del Figlio e che, parallelamente alla graduale spiritualizzazione delle forme, codificava alcune fondamentali tipologie iconografiche, che in modo particolare sottolineavano la funzione di ponte fra il terreno e il celeste interpretata dalla Vergine: la Theotokos, la Madonna orante, in posizione frontale, con il figlio, raffigurata in un clipeo all’altezza del ventre (mosaico a Sant’Apollinare Nuovo a Ravenna, VI sec.), detta Blacherniotissa, dalla tipologia venerata nella cappella del palazzo dell’imperatore Leone I (457-473) nel quartiere delle Blacherne a Costantinopoli; l’Hodighitria, colei che accompagna il cammino indicando il figlio (mosaico dell’abside di Santa Maria Assunta a Torcello, XII sec.); la Nikopoia, portatrice di vittoria, seduta in trono con il Bambino in grembo (mosaico del catino absidale a Santa Maria in Domnica a Roma, IX sec.).