La fede cattolica non è nell’assurdo, ma nel verificabile

Vittorio Messori, nel suo libro dedicato alla Resurrezione, racconta che in occasione della Pasqua del 1976, il quotidiano francese Le Monde pubblicò un’intervista a diversi esponenti della Chiesa francese. Veniva posta questa domanda: «Che ne sarebbe della vostra fede se il piccone dell’archeologo, in qualche luogo dell’antica Palestina, dissotterrasse le ossa di Gesù di Nazareth?».

Molti semplici fedeli dettero una risposta del tutto logica, fra cui uno sconosciuto parroco di periferia: «Sarebbe la prova che la mia fede non era che un’illusione». Invece molti preti intellettuali risposero in maniera diversa. Uno di loro, sacerdote e psicanalista, disse: «La scoperta dello scheletro di Gesù rafforzerebbe la mia credenza, perché distruggerebbe il mito della rianimazione di un cadavere. La presenza delle ossa del Nazareno mi rafforzerebbe nella fede, che per essere tale, deve essere del tutto indimostrabile». Un teologo protestante poi aggiunse: «Questo non m’impedirebbe di credere nella Resurrezione. Anzi, un simile ritrovamento sbloccherebbe la fede, obbligandola a non fidarsi più del visibile».

Il concetto cattolico di Fede

Dunque, logicità nella risposta del semplice parroco di periferia, assurdità in quelle dei preti-intellettuali. Queste ultime risposte sono significative perché dimostrano quanto ai nostri tempi ci si è allontanati dal vero e cattolico concetto di fede. Si pensa, insomma, che questa (la fede) possa prescindere totalmente dal dato oggettivo, razionale e sensibile, per divenire pura accettazione di uno straordinario che possa legittimamente inserirsi nella sfera dell’assurdo.

Invece, la definizione cattolica di fede è ben precisa ed è questa: «la fede è assenso dell’intelletto alle verità rivelate». Certamente in questa definizione si sottolinea il protagonismo della volontà (si parla infatti di “assenso”), ma nello stesso tempo si precisa che in questo assenso deve essere anche coinvolto l’intelletto. Teniamo infatti presente che laddove nella teologia cattolica l’intelletto non può dimostrare, esso è comunque chiamato ad indagare gli elementi di credibilità che sono alla base delle verità rivelate.

La definizione cattolica di miracolo

Ma non solo la definizione di Fede, anche quella di miracolo ci pone in questa prospettiva. Oggi spesso sentiamo frasi di questo tipo: “è la fede che fa i miracoli”. Certamente, se si pensa ai miracoli ottenuti attraverso la fede, ciò è vero; ma questa frase viene detta solitamente per affermare tutt’altro, e cioè che non devono essere i miracoli a fondare la fede bensì viceversa. Ebbene, ciò non solo è sbagliato ma è anche anticattolico.

Come conseguenza di una simile affermazione vi è un voler giustificare tanta pigrizia spirituale, del tipo: “beato chi ha la fede, io non ce l’ho e quindi non ci posso fare nulla!”.

Il Concilio Vaticano I dà una precisa definizione di miracolo che dice: «I miracoli sono segni certissimi della divina Rivelazione adatti all’intelligenza di tutti» (sess.III, c.3, DB, 1790). Dunque, dinanzi ai miracoli non c’è giustificazione che tenga, perché essi si «adattano all’intelligenza di tutti». Ed ecco perché il Vangelo di Marco, al capitolo 11, ci racconta: «Allora si mise a rimproverare le città nelle quali aveva compiuto il maggior numero di miracoli, perché non si erano convertite: “Guai a te, Corazin! Guai a te, Betsaida. Perché, se a Tiro e a Sidone fossero stai compiuti i miracoli che sono stati fatti in mezzo a voi, già da tempo avrebbero fatto penitenza, ravvolte nel cilicio e nella cenere. Ebbene, io vi dico: Tiro e Sidone nel giorno del giudizio avranno una sorte meno dura della vostra”».

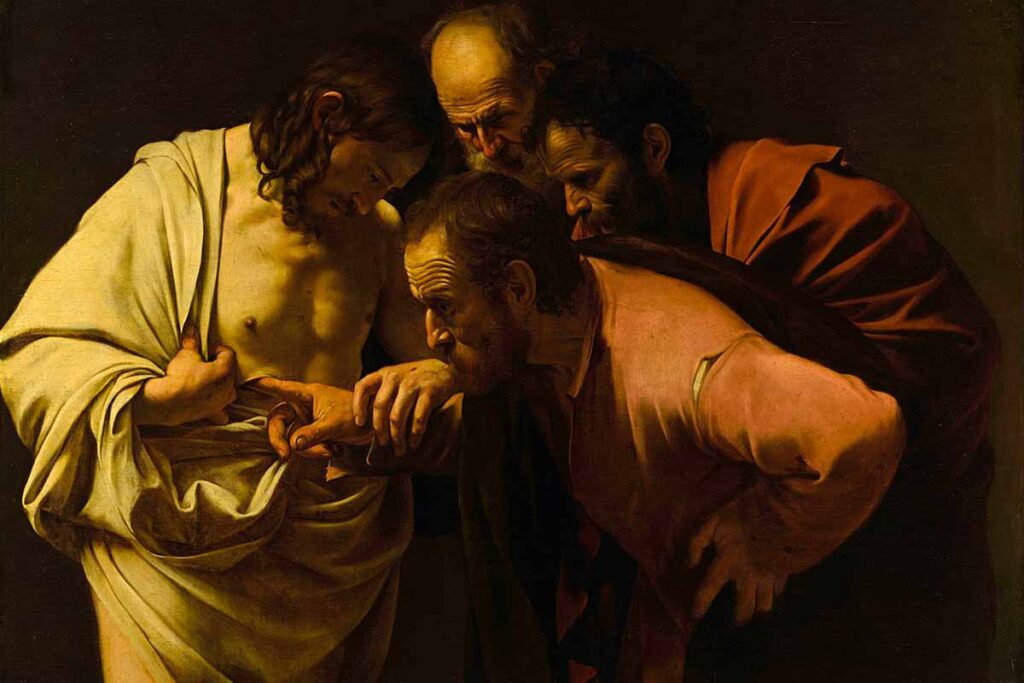

L’episodio mal interpretato dell’apostolo Tommaso

Qualche lettore, però, potrebbe fare questa obiezione: “i miracoli non sono necessari, perché Gesù loda chi non ha bisogno di essi”. Infatti, c’è l’episodio che toccò all’apostolo Tommaso che racconta: «Otto giorni dopo i discepoli erano di nuovo in casa e c’era con loro anche Tommaso. Venne Gesù, a porte chiuse, si fermò in mezzo a loro e disse: “Pace a voi!”. Poi disse a Tommaso: “Metti qua il tuo dito e guarda le mie mani; stendi la tua mano, e mettila nel mio costato; e non essere più incredulo, ma credente!”. Rispose Tommaso: “Mio Signore e mio Dio!”. Gesù gli disse: “Perché mi hai veduto, hai creduto: beati quelli che pur non avendo visto crederanno!”» (Gv. 20).

Questo episodio viene solitamente utilizzato per affermare che la vera fede è quella che prescinde totalmente dai segni, cioè dal vedere e constatare. E invece le cose non stanno così: Andrea Tornielli, nel suo Inchiesta sulla Resurrezione (Milano 2005), ci dice che questa traduzione non è fondata. Egli riprende l’illustre biblista Ignace de la Potterie il quale afferma che nell’originale greco il verbo è all’aoristo (pisteusantes) e che anche nella versione latina era messo al passato (crediderunt). Per cui la frase non è: «Beati coloro che senza aver visto, crederanno», ma deve essere così tradotta: «Beati coloro che senza aver visto (senza aver visto me direttamente), hanno creduto».

Dunque, Gesù rimprovera Tommaso non perché vuol vedere, ma perché non si è fidato di coloro che già avevano visto. Gesù non rimprovera il “verificare”, che è insito nel credere, ma l’incapacità di Tommaso di affidarsi ai suoi amici i quali tutti ormai affermavano che il Signore era risorto; e lo affermavano non perché si basavano su una fede nell’astratto, ma perché avevano visto. Insomma, è quello che Gesù oggi ci dice: devi credere nella mia resurrezione non perché essa è assurda e inverificabile, bensì perché essa è stata oggettiva e verificata da molti… e a questi molti ti devi affidare. Altro che fede che debba fare a meno del vedere e del toccare!

L’intelligenza della Fede non è la fede degli intellettuali

Benedetto XVI parla spesso della cosiddetta “intelligenza della fede”, che non è una deriva intellettualistica della fede stessa. L’intelligenza della fede non è la “fede intellettuale”, piuttosto è il contrario; anzi, possiamo dire che la prima costituisce l’antidoto più sicuro per evitare la seconda. Vediamo perché.

Intelligenza della fede vuol dire coinvolgere l’intelletto nell’accettazione della Divina Rivelazione. Questo tipo di operazione la possono fare non solo le persone colte, ma anche quelle (e più facilmente!) semplici. Andando a riprendere ciò che il Concilio Vaticano I dice sui miracoli, abbiamo visto che questi si «adattano all’intelligenza di tutti». L’intelligenza della fede impone il rendere ragione alle verità in cui si crede, chiedersi cioè se è credibile o no una determinata affermazione. Ciò implica la verifica, e questa, nella Divina Rivelazione, è a disposizione di tutti. A noi può non esser dato “toccare” e “vedere”, ma dobbiamo comunque affidarci a coloro che hanno “toccato” e “veduto”.

La fede intellettuale, invece, ha un altro tipo di prospettiva. Prescinde volutamente dalla “verifica” per fondarsi unicamente sulla spiegazione intellettuale, la quale, molto spesso, può altrettanto volutamente fare a meno dalla costatazione. Insomma, la fede intellettuale è definibile anche come “fede ideologica”, intendendo per ideologia la pretesa del pensiero di non solo prescindere dall’osservazione, ma addirittura di assorbire e trasformare il reale nel puro esercizio intellettuale.

La fede intellettuale è inevitabilmente una fede di tipo spiritualista, dove il “fatto”, i “segni”, la “carnalità” del Divino vengono disprezzati nella presunzione che tutto questo non occorra per fondare la propria convinzione. È una fede che possiamo definire anche “autoreferenziale”.

Quando Gesù nel Vangelo loda spesso i “piccoli”, lo fa proprio per evidenziare l’importanza dello stupore e della meraviglia, elementi questi fondamentali per riconoscere la signoria della Sua Persona.

L’intelligenza della fede è nel Vangelo ben espressa dagli umili pastori a cui per primo si manifestò il Divino Bambino. È espressa dai tanti semplici che seppero riconoscere il Signore Gesù. Ma è anche espressa dai sapienti Magi. Questi, pur essendo degli “intellettuali”, decisero di lasciare le proprie dimore per mettersi in cammino, nella consapevolezza che non potevano trovare in se stessi la risposta alla propria vita.

Certamente, il rimanere nelle proprie dimore sarebbe stato per loro molto più comodo, ma a cosa sarebbe valso se a questa comodità si fosse inevitabilmente accompagnato il non senso? Essi si misero in cammino proprio perché costatavano la propria povertà, malgrado fossero ricchi di cultura. Se fossero stati convinti che i loro pensieri e le loro conoscenze fossero state adeguate risposte al senso del vivere sarebbero rimasti dov’erano. Invece, preferirono correre il rischio di mettersi in cammino. Ecco: questa posizione, rappresentata dai Magi, è una posizione intelligente ma non intellettuale. È la posizione che ci fa capire quanto l’intelligenza della fede non sia la fede intellettuale, ma il suo contrario.

FONTE: Radici Cristiane n. 53